たいへん人気の高い、長唄「鷺娘(さぎむすめ)」という踊りですが、長唄の中では古典に属す古い曲です。そのため、詳細がつまびらかではありません。上演記録は複雑です。

※ 舞台ができるまで。長唄「鷺娘(さぎむすめ)」(舞踊鑑賞室)

※ ああ無常「鷺娘(さぎむすめ)」(舞踊鑑賞室)

※ 妖怪になった鷺娘、長唄「鷺娘(さぎむすめ)」全訳

////// 長唄「鷺娘(さぎむすめ)」概略

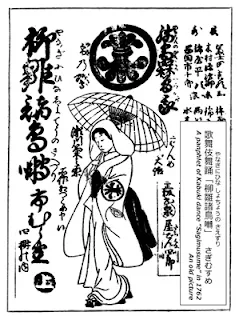

現在「鷺娘(さぎむすめ)」の演目名で上演されるのは、一番古くに成立した2代目 瀬川菊之丞(1741~1773年)の作品です。四変化舞踊「柳雛諸鳥囀(やなぎにひな しょちょうの さえずり)」のひとつでした。

「柳雛諸鳥囀(やなぎにひな しょちょうの さえずり)」初演時の変化舞踊には上のと下の巻があり、「上」で瀬川菊之丞と市村亀蔵(1725~1785年)が四変化を踊り、「下」で坂東愛蔵、中村かしく、初代 尾上松助(1744–1815)が「華笠踊(花笠踊)」を踊ったと書いてあります。

文献が古いためよくわかりませんが「舞踊のうちの下の巻」とは、今でいう前座か終幕後のサービスのようなものなのでしょうか。清元「傀儡師」でも、終幕に「雀踊」が踊られています。

|

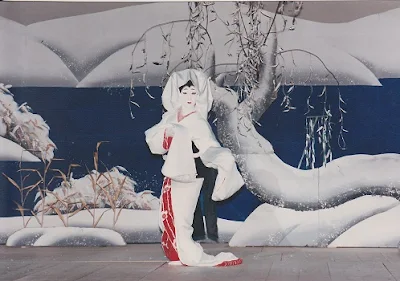

| 平成4年、仙台電力ホール、歌泰会「鷺娘」 |

■初演■

2代目 瀬川菊之丞(1741~1773年)、宝暦12年(1762)、江戸・市村座初演

■四変化(上の巻)■

(1) 長唄「けいせい」※現在の一般的な長唄「傾城」(1828年初演)とは違います

(2) 長唄「鷺娘(さぎむすめ)」

(3) 長唄「布袋(ほてい)」※初代市村亀蔵(9代目市村羽左衛門、1724~1782年)

(4) 長唄「うしろ面」

■作曲■

初代 富士田吉次(1714~1771年)・杵屋忠次郎(生没年不詳)

■作詞

不詳(おそらく2代目 瀬川菊之丞)

まとめると邦楽年表上の「鷺娘(さぎむすめ)」は3種類あり、年代順では下記になります。

(1)

宝暦12年(1762年)江戸・市村座、四変化舞踊「柳雛諸鳥囀(やなぎにひな しょちょうの さえずり)」2代目 瀬川菊之丞作、初演。長唄、通称「旧鷺娘」。

(2)

文化10年(1813年)江戸・中村座、十二変化舞踊「四季詠寄三大字(しきのながめ よせて みつだい)」2代目 瀬川如皐(せがわじょこう、1757~1833)作、3代目 坂東三津五郎(1775~1832年)初演。長唄と常磐津のかけあい、通称「雪鷺娘」。

(3)

天保10年(1839年)江戸・中村座 八変化舞踊「花翫暦色所八景(はなごよみ いろの しょわけ)」3代目 桜田治助(1802~1877年)作、4代目 中村歌右衛門(1798~1852年)初演。長唄、通称「新鷺娘」。

後代へゆくほど「地獄もの」要素が薄れ、「花」の踊りへ変わってゆきます。

|

| 平成4年、仙台電力ホール、歌泰会「鷺娘」 |

////// 長唄「鷺娘(さぎむすめ)」原型、謡曲「恋松原」と謡曲「雪」

「柳雛諸鳥囀(やなぎにひな しょちょうの さえずり)」作者・瀬川菊之丞の頭の中に、謡曲「恋松原」と、その後日談のような謡曲「雪」があったのは明らかです。どちらも作者不詳、いつの作かもわからないほど古いものです。

長唄「鷺娘(さぎむすめ)」の歌詞で有名な「妄執の雲」や「一樹の陰」は、能ではよく見る表現です。たとえば、謡曲「山姥」に「輪廻を離れぬ、妄執の雲の」という歌詞があります。「妄執(の雲)」は煩悩、「一樹の陰」や「袖の雪を払う」「笠をぬぐ」という表現は、妄念が消え成仏できることを暗示します。

なお、謡曲「雪」では上村松園(うえむらしょうえん、1875~1949年)の絵などで有名な、「序の舞」が登場します(「采女(うねめ)」「夕顔」「雪」で演じられる優美な女性舞)。

|

| 謡曲「雪」 |

****************

- 作者不詳・伝承曲「恋松原(こいのまつばら)」※謡曲-

旅の僧が夜になって休もうとしていたところ、雪の中、ひとりの女性があらわれ旅僧に話しかける。僧侶は経験から「通常の人間ではない」と判断して読経したところ、女は喜び「忍び女として生きてきましたが、男に、ここで待てと言われ寒い中待ち続けていたら、死んでしまいました。誰にも気づかれず死にましたが、初めてお経を読んでいただき、やっと成仏できます」と感謝を述べる。やがて女のつれあいだった男の霊があらわれて恨みごとを言うが、僧侶は読経を続ける。女に置いてゆかれたと不満げな男の霊も、明け方には成仏し、消えてゆく。

[ツレ]雪の女

これは恋の松原とて由ある処なり ただ、かりそめの一樹の蔭とおぼしめさば。

さも浅ましき 邪淫の妄執。ともにあはれと思(おぼ)し召して 跡よく弔ひ給へとよ。

現代語訳

ここは「恋の松原」という由縁のある場所です。ただいっとき、仏のお慈悲をたまわりました、そうご理解くださいませ。お目にかかりましたのは、まことに賎(いや)しい邪淫の妄執にとりつかれた女でございます。どうぞ哀れと思し召し、わたくしたちの菩提(ぼだい)を弔(とむら)ってくださいませ。

[地謡]

なほ執心はつきぬ世の。つきぬ世の。因果の程もしら雪の。つもると見えしは罪障の山と現れ ごく縄しゆがうや べうどうの衆生となつて。紅蓮大紅蓮の氷に閉ぢつけられて。

現代語訳

浮世への執念は死してなお尽きず、因果の程度は降り積もる白雪と同じほど。積もった執念はそのまま罪障の山となり、平等大悲(びょうどうだいひ)の衆生(しゅじょう)のひとりとして獄縄(ごくなわ)につながれ、紅蓮大紅蓮地獄の氷の中に閉じ込められているのです。

[シテ]雪の男

笠もたまらぬ身の代衣(みのしろごろも、蓑代衣、蓑の代わりの粗末な防寒具)。

白雪の 袖をはらひ。

帰るさも。

現代語訳

蓑笠(みのかさ、雪よけの外着)かわり、貧しい衣に降り積もった妄念の白雪を袖から払うと、男の霊は「帰ろうかな」と。

|

| 平成4年、仙台電力ホール、歌泰会「鷺娘」 |

****************

- 作者不詳・伝承曲「雪」※金剛流(こんぱるりゅう)謡曲-

旅の僧が津の国の野田の渡に着いたところ、晴れていた空が一転にわかに雪吹雪となり、東西もわからないありさまになった。雪をしのごうとしていると、雪の中から女があらわれ僧侶に話しかける。僧侶が問うと、女は「白雪の中から生まれました。心の迷いを晴らしていただくために。どうぞお経を聞かせてください」と言う。僧侶が読経すると、雪の精は嬉しそうに踊って消えてゆく。

[シテ]雪の精

我も真如の月出でて。妄執の雪消えなん法の 恵日の光を頼むなり。

峯の雪 汀(みぎわ)の氷ふみ分けて。

現代語訳

闇夜を照らす月の光に誘い出され、妄執の雪が消えるという仏法のお恵みの光を求め、やってまいりました。峰の雪、水辺の氷を踏みわけて、ここまで来たのです。

闇夜を照らす月の光に誘い出され、妄執の雪が消えるという仏法のお恵みの光を求め、やってまいりました。峰の雪、水辺の氷を踏みわけて、ここまで来たのです。~序の舞~

[シテ]雪の精

立ちのぼる東雲(しののめ)も。

現代語訳

おかげさまで闇夜が明け、東の空が明るくなりました。

[地謡]

明けなば恥かし暇(いとま)申して 帰る山路の梢にかかるや 雪の花 雪の花。

また消えきえとぞ なりにける。

現代語訳

夜が明けては恥ずかしくてここにいることもできず、おいとま申し上げます。お帰りの山道の木々のこずえには、雪の花が咲いていることでしょう。そう言って、雪の女はふたたび消えてゆき、やがて見えなくなったのだ。

|

| 平成4年、仙台電力ホール、歌泰会「鷺娘」 |

////// 長唄「鷺娘(さぎむすめ)」原型、「踊口説(おどりくどき)」

清元「幻お七」の説明で、長唄に「地獄もの」と言えるようなジャンルがあると書きました。具体的には「踊口説(おどり くどき)」と呼ばれるものです。

「口説(くどき)」と呼ばれる音曲の起源は、仏教の声明(しんみょう、仏教音楽)だと言われます。「踊口説(おどりくどき)」は声明(しんんみょう)に振りをつけたもので、もっとも知られる「「祇園踊口説(ぎおんおどりくどき)」の場合、明暦(1655~1658年)の頃、京都・祇園で風流法師が突然唄いながら踊りだし、周囲を巻き込んで広まったものとされます(「松の落葉集」、1704年刊行)。踊念仏(おどりねんぶつ)とも言い、盆踊りの起源です。

「踊口説(おどりくどき)」に属する演目はさまざまですが、ここで注目したいのは幽霊や鬼が顕(あらわ)れて勝手に怨みごとを述べたあと、「地獄へ帰らないと!」と、また勝手に消えるパターンの「口説(くど)き」ものです。

出来た当時は深刻な場面だったのかもしれませんが、現代人のわたしの目にはどこか滑稽に、ふざけているように見えて興味深いものです。

****************

- 中村七三郎(1662~1708年)作「傾城浅間嶽」※松の落葉集(1704年刊)-

お家をのっとられようとしている諏訪家の姫「音羽の前」の許婚(いいなづけ)・小笹巴之丞(こざさ ともえのじょう)は、傾城・奥州(おうしゅう)と恋に堕ち、音羽の前を捨てた。すべてを捨てて駕籠(かご)かきになった巴之丞だが、廓の揚げ代を払えず、奥州を見請けすることができない。心配した音羽の前が禿(かむろ)に身をやつして巴之丞の前にあらわれ、奥州の起請文を火にくべたところ、煙の中から奥州の生霊が顕(あらわ)れ、激しい口説(くぜつ=怨みごと)を述べ始める。

あれご覧ぜよ 浅ましや。

蛇淫の悪鬼(じゃいんのあっき)は身を責めて、

蛇淫の悪鬼(じゃいんのあっき)は身を責めて、のう、剱(つるぎ)の山の上に恋しき人は見えたり。

嬉しやとて よじ登れば、想ひは胸を砕く。

こはいかに恐ろしや。

花の姿もよわよわ よわと、

かしこに 立ちゆかんとすれば、ここに消え。

あるかなにかの春の夜の、おぼろ月夜に儚(はかな)くも 消えて形はなかりけり。

現代語訳

哀れとご覧ください、このみすぼらしい女を。

蛇淫の悪鬼(じゃいんのあっき)に体を責められ、

あぁ、恋しい人が剱(つるぎ)の山の上にいると思い、

嬉しがってよじのぼれば、胸を砕かれるのでございます、と。

これは何と恐ろしいことかと思っていると、奥州の花の姿も弱々としてきて、

あちらへ行こうとして、ここで消え果てた。

春の夜の、あるかないかわからないぐらい儚(はかな)い朧月(おぼろづき)の中へ、

吸い込まれるように消えて、形もなくなった。

|

| 平成4年、仙台電力ホール、歌泰会「鷺娘」 |

****************

- 大和屋甚兵衛(生年不詳~1704年)作「三つの車」※松の落葉集(1704年刊)-

座元も務めていた人気女形・大和屋甚兵衛(生年不詳~1704年)の作ですが、この演目については何も伝承されていません。

あら浅ましや 絶えがたや 煩悩蛇淫の身の苦しみに

鉄石立つこと一由旬(ゆじゅん、インド起源のながさの単位でサンスクリット語「ヨージャナ」)

仇な情けも心の鬼、登れと責むる剱(つるぎ)の山

くるりくるり くるりくるり

くるりくるり くるりくるりくるくる くるくる 追(ぼ)ったてられては、

岩根にとりつき とりつき

登りてみれば 下より猛火吹きあがる

こは情けなや 悲しやな

助け給へと夕暮れの 月は霞(かすみ)に かきくもり

声ばかりして 失せにけり

現代語訳

なんとも見苦しく、耐えがたいほどの煩悩と蛇淫の苦しみに体をさいなまれ、

巨大な(123キロメートルほど)鉄の石を、突き立てられています。

情けを見せない鬼が、登れと責める剱(つるぎ)の山。

くるりくるり、くるりくるり。

くるりくるり、くるりくるり。くるくる、くるくる、追い立てられては、

岩の裾にとりついて、とりついて、なんとか登ってみたところ、

下から業火が吹き上がってくるのです。

ここは情けないところ。悲しいところです、と。

お願い助けてと、夕暮れの月の霞(かすみ)に混ざって消えて、

声は聞こえるものの、姿は見えなくなりました。

|

| 平成4年、仙台電力ホール、歌泰会「鷺娘」 |

「傾城浅間嶽(けいせいあさまがたけ)」は、京都東山・信州浅間嶽の普賢菩薩(ふげんぼさつ)ご開帳にあたって作られた演目と伝わります。1868年に京都で初演されました。

「椀久出端(わんきゅうでは)」や「難波津壷論(なにわづつぼろん)」の作詞をしたこと、女形・水木辰之助(1673~1745年)「槍踊り」を振付けたことで知られる大和屋甚兵衛作「三つの車」の方は、「松の落葉集」に何度も登場する(何度も流行している)ものの、詳細は伝わりません。

ただし唄の途中で「ゆひがいなくも殺されて」とありますので、こちらは死霊とわかります。ちなみに「三つの車」とは「三法(さんぽう)」を暗喩しており、因果の小車(いんがのおぐるま)から逃れることを支援してくれる、「仏教の教え(仏、法、僧)」を意味します。

謡曲は「踊口説(おどりくどき)」の原型です。

****************

- 世阿弥(1363~1463年ごろ)作「野守」※謡曲-

山伏が旅の途中で大和国春日の里を通りかかると、向こうから野守の老人がやってきた。老人に土地の名所を尋ねるうち目の前にある沼の話になるが、老人は「野守の姿が朝夕と映るので野守の鏡と呼ばれるが、本当の野守の鏡は古来、このあたりを守っていた鬼が持っている」と答える。やがて夜になり、野守の鬼が鏡を持って山伏の前に顕(あらわ)れる。

[シテ]鬼と、[地謡]の掛け合い

天を映せば、

非想非々想天まで隈なく。

さて又大地をかがみ見れば、

まづ地獄道、

まづは地獄のありさまを現わす。一面八丈の浄玻璃(じょうはり)の鏡となつて。罪の軽重罪人の呵責、打つや鉄杖の数々、悉(ことごと)く見えたり。さてこそ鬼神に横道を正す、明鏡の宝なれ。すはや地獄に帰るぞとて。大地をかつぱと蹈みならし、大地をかつぱと蹈破つて、奈落の底にぞ入りにける。

現代語訳

天を映せば三界の最頂部・兜率天(とそつてん)まで隙間なく映し出し、

次に大地を見ようとすれば、

まずは地獄道を、

まずは地獄道のありさまを映し出す。

一面が八丈(24メートル)ほどの浄玻璃の鏡(じょうはりのかがみ、地獄にある鏡)となって、罪が軽いか重いか、罪人にそのとき呵責の念(かしゃくのねん)があったかどうか。鉄杖を打つや、すべてがことごとく映し出され、それを見る鬼神が道を正すことになる。仏の教えの「明鏡(みょうきょう)の宝」と同様のものだ。説明が終わるとさて、急いで地獄へ帰るぞと。大地をかっぱと踏み鳴らし、大地をかっぱと踏み破って、鬼は奈落の底へと戻って行った。

|

| 平成4年、仙台電力ホール、歌泰会「鷺娘」 |

////// 長唄「鷺娘(さぎむすめ)」の真実

そもそも論ですが、四変化舞踊「柳雛諸鳥囀(やなぎにひな しょちょうの さえずり)」という演目の構成に着目すると、これは「踊口説(おどりくどき)の集大成」だったことに気がつきます。

(1)「けいせい」歌詞抜粋(悲しい女郎の口説。演者不明)

花と散りても消え残る 雪に足駄(あしだ)の跡もなく

想ふ心にむごや つらや さりとては

想ひくらせし なみだがわ

現代語訳

死んで花と散ったとしても消え残るものは、雪の上の足跡(あしあと)すらないだろう。

恋の想いは惨(むご)くて、つらい。さて、そうは言っても。

恋の想いの中で生きてゆくほかにない、涙の川。

|

| (長唄正本)鷺娘 |

(2)「鷺娘」歌詞抜粋(地獄に堕ちた女の口説。瀬川菊之丞)

一樹(いちじゅ)の内に恐ろしや地獄のありさま ことごとく

罪を糺(ただ)して閻王(えんおう)の鉄杖(てつじょう)まさに ありありと

現代語訳

仏のお慈悲のうちなのだけれど、地獄のありさまをことごとく示され、

罪をただそうという閻魔さまの鉄杖が、まさにそこへ、ありありと見えているのです。

|

| (長唄正本)「鷺娘」の、傘づくし |

(3)「布袋(ほてい)」歌詞抜粋(おめでたい和尚さんの話。亀蔵、七重郎、吉五郎)

唐国(もろこし)の桜と問へば 海棠(かいどう、桜に似た花)や その花のかは和国まで かくれなむをみ經山寺(きんざんじ) ほてい和尚の朝づとめ 木魚の音も世に高き

現代語訳

唐国(=東国)の桜はどれが良いか聞けば、東海道(「もろこしの=とうの」かいどう)といわれるだろう。その花の香(かおり)が大和の国へも届き、目には見えない南無阿弥陀の金山寺へ。ほてい和尚が朝づとめのお経をあげると、ありがたい木魚の音が浮世の空へ響き渡る

|

| (長唄正本)布袋 |

(4)「うしろ面」歌詞抜粋(女狐が尼になって修行する話。瀬川菊之丞)

あさましや 我ながらたまたま娑婆(しゃば)に生まれ来て 人を偽(いつわ)ることをのみ 憂き業(うきなりわい)とする畜生の いつか流転(るてん)を逃(のが)るべしなまうだ なまうだ 南無阿弥陀

現代語訳

我ながら見苦しいことに、たまたま浮世へ生まれてきて、人をだますことだけを生業(なりわい)にする畜生(動物)でございます。それでも、いつかは因果の車輪をのがれることができると信じて、なんまいだぶ、なんまいだぶ、南無阿弥陀と唱えているのです。

|

| (長唄正本)うしろ面 |

(5)「華笠踊」歌詞抜粋(二世を契れと勧める話。坂東愛蔵、中村かしく、尾上松助)

交わす枕のその肘枕 ひぢまくら 末はまことの妹背(いもせ)なか

つもる想ひは そっちもこっちも ものおもい 言うか言わぬか誓文かけて

神に誓いの二世まくら 契(ちぎ)るも浮世の恋ぞかし。

現代語訳

交わす枕に肘枕(ひじまくら)、将来は本当の夫婦になりたい。そのように積もる想いは、あっちもこっちもお互いさま。思い迷いながら誓文を書き、神に誓う二世の縁(えにし)。神さんと約束することもまた、浮世の恋なのだろうと。

|

| (長唄正本)華笠(花笠)踊り |

要するに「女郎(けいせい)なぞになると地獄に堕ちるよ(鷺娘)、お仏さん(ほてい)は優しいよ。尼になって救われる女狐(うしろ面)もいるぐらいだよ。ちゃんと結婚しなさいね(華笠踊)」という演目のようです。

////// 長唄「鷺娘(さぎむすめ)」歌詞・註解

◆涙の氷柱(なみだのつらら)

冬に見えるかわいそうなものの代表格が、鷺の涙でした。実際に鷺が泣いているわけではなく、そのように見えるだけです。

****************

- 惟明親王(1179~1221年)「新古今和歌集(1116~1216年ごろ成立)」-

鷺の涙の氷柱(つらら)うち溶けて 古巣ながらや 春を知るらむ(1200年成立)

[現代語訳]

鷺の涙の氷柱(つらら)が溶けてきた。あいかわらず同じところに住んでいるけれど、おかげで春が来たと感じることができた。

★ぼったて、ぼったて

地獄の獄卒に追い立てられるさまを表現する、印象的な「ぼったてぼったて」ですが、近松門左衛門(1653~1725年)の浄瑠璃「出世景清(1685年、大阪・竹本座初演)」にその原型があります(百千万のけものをぼったてぼったて)。大和屋甚兵衛作「三つの車(成立年不詳)」にも出てくるので、「ぼったてる」が流行語のようになっている時期があったのだろうと思います。「ぼったてる」は、追い立てるという意味の言葉です。

★忍ぶ山

恋の国、奥州・陸奥(みちのく)にあったという山の名前です。「伊勢物語」15話・在原業平の東(あずま)下りに登場する、人妻への一方的な恋と、ひとりよがりで気持ち悪い下記の和歌で有名です。

****************

- 詠み人知らず「新勅撰和歌集(1232年成立)」-

しのぶ山 しのびて通ふ道もがな 人の心の奥も見るべく

[現代語訳]

しのぶ山の、しのんで通える道が欲しい。嫌だと言う、そのあなたの心の奥まで見たいから。

この和歌を受けた方の人妻は、ちょっとは嬉しく感じながら「こんな田舎ものの心の中を見て、どうするつもり?」と思ってしまい、無視して返事を返しません。こうして、業平の恋の旅は終わりを告げるのです(実際には、詠み人知らずの和歌をつなげた架空の物語です)。

★繻子(しゅす)の袴の襞(ひだ)とるよりも

****************

- 作者不明「山家鳥蟲集(江戸中期)」-

繻子(しゅす)の袴の襞(ひだ)とるよりも 様の 機嫌のとりにくさ

[現代語訳]

繻子(しゅす)の袴はくたくたして襞(ひだ)を付けにくいが、それにもまして、お前さまの機嫌のとりにくさときたら。

|

| 平成4年、仙台電力ホール、歌泰会「鷺娘」 |

////// 長唄「鷺娘(さぎむすめ)」の主人公と、歌詞(抜粋)

長唄「鷺娘(さぎむすめ)」はお女郎さん(傾城)が死霊か生霊になって雪の中に顕(あらわ)れ、衆生(しゅじょう)への警告のため口説(くぜつ=怨みごと)を述べる舞踊です。

よく言われる、白鷺が人間の男に恋をして人間になったあげく地獄に堕ちた舞踊、という伝承は何処(どこ)にも、何ひとつ書き残されていません。

初演時に刊行された草紙の「傘尽(かさづくし)」絵を見るかぎり、長々とした遊女特有の振袖をひるがえして、町娘の装束でもありません。これは当時話題になっていた、吉原の傾城の風流な衣装そのものです。

だいいち、「鷺娘(さぎむすめ)」歌詞に登場する「十六小地獄 (等活地獄)」は、不倫や男色などで恋の道を踏みはずした人間や、畜生(動物)を殺した人間が落ちる地獄であって、畜生(動物)自身が落ちる地獄ではありません。

◆歌詞(太字が現代語訳)

妄執(もうしゅう)の雲晴れやらぬ朧夜(おぼろよ)の 恋に迷いし 我が心

忍ぶ山(恋の国・奥州にあったという山の名前) 口舌(くぜつ)の種の恋風が

妄執の雲がいまだ晴れない、朧月夜(おぼろ づきよ)に、

恋に迷ったわたしのこころがうかびあがり、恋を探して彷徨い歩きます。

しのぶこころに、怨みごとの種になる恋風が吹き込んできたせいです。

|

| 平成4年、仙台電力ホール、歌泰会「鷺娘」 |

吹けども傘に雪もつて

積もる思いは 泡雪(あわゆき)の

消えて果敢(はか)なき 恋路とや

思い重なる胸の闇

せめてあはれと夕暮れに

ちらちら雪に濡れ鷺の しょんぼりと可愛いらし

吹けどもやむことのない雪が傘のうえに降り積もり、

積もる想いが淡雪のように、消えてはかない恋路になるかと思いきや、

想いはむしろ重なりあって、胸の裡(うち)に深い闇をつくってしまいました。

寂しい夕暮れどき、ちらちら舞う雪に凍(こご)えながら、

せめてお哀れみを、とばかり、

羽を濡らして佇(たたず)む鷺の、しょんぼりとかわいそうな姿。

|

| 平成4年、仙台電力ホール、歌泰会「鷺娘」 |

~中略~

二六時中(にろくじちゅう)がそのあいだ くるり

くるり 追ひ廻(めぐ)り 追い廻(めぐ)り

遂(つい)にこの身は ひしひしひし

憐れみたまえ

我が憂身(うきみ)

語るも涙(なみだ)なりけらし

姿は消えて失せにけり[※唄われない場合もあります]

一日中やすみなく、

地獄の鬼たちがくるりくるりとわたしを追いまわします。

そうして最後には、この体はひしひし、ひしひし。

どうか、お哀れみを。

わたしの生身が責めさいなまれ、

聞くも涙、語るも涙なことになってしまったのです。

そう言いながら、白鷺の幻影は消えて見えなくなったのです。

//////

※ 舞台ができるまで。長唄「鷺娘(さぎむすめ)」(舞踊鑑賞室)

※ ああ無常「鷺娘(さぎむすめ)」(舞踊鑑賞室)

※ 妖怪になった鷺娘、長唄「鷺娘(さぎむすめ)」全訳

平成4年、仙台電力ホールで踊った、長唄「鷺娘(さぎむすめ)」という踊りを、紹介させていただきました。

| 踊り説明記事は水木歌惣と水木歌惣事務局の共作になります。コメントは水木歌惣、本文は水木歌惣事務局・上月まことが書いています。コピーや配布には許諾を得ていただくよう、お願いします。Copyright ©2019 KOUDUKI Makoto All Rights Reserved. |

0 件のコメント:

コメントを投稿